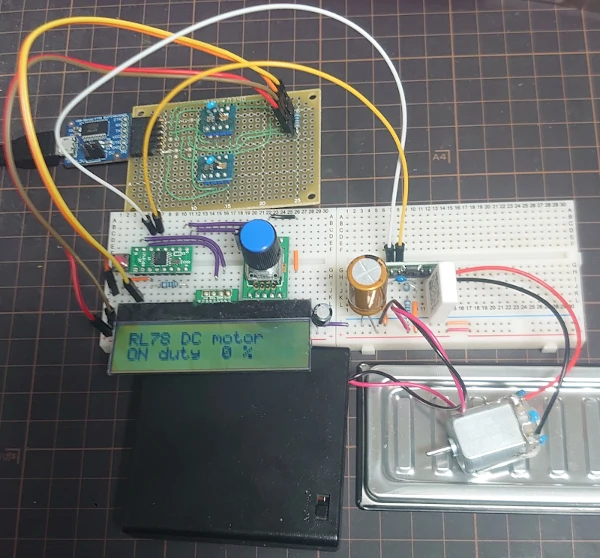

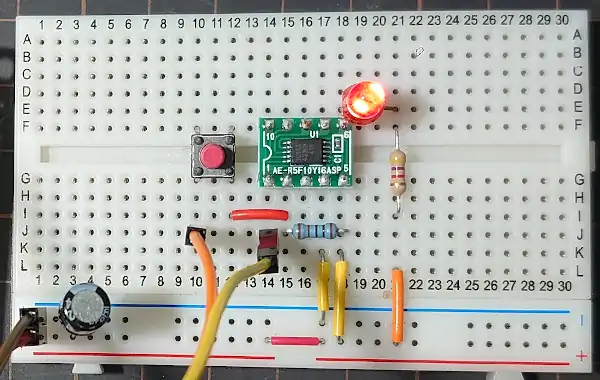

RL78/G10ファミリR5F10Y47ASPとTB67H450ドライバを使ってDCモーターをPWMチョッパ制御してみた。

DC モーターを可変速度制御してみた。 使うもの R5F10Y47ASP使用 RL78マイコンモジュール TB67H450モータドライバモジュール マイクロサーボ SG92R ロータリーエンコーダ(ノンクリックタイプ) ロータリーエンコーダ DIP 化基板 DCモーター FA − 130RA − 2270L 金属板抵抗 …

タグ "Hardware" の記事一覧

DC モーターを可変速度制御してみた。 使うもの R5F10Y47ASP使用 RL78マイコンモジュール TB67H450モータドライバモジュール マイクロサーボ SG92R ロータリーエンコーダ(ノンクリックタイプ) ロータリーエンコーダ DIP 化基板 DCモーター FA − 130RA − 2270L 金属板抵抗 …

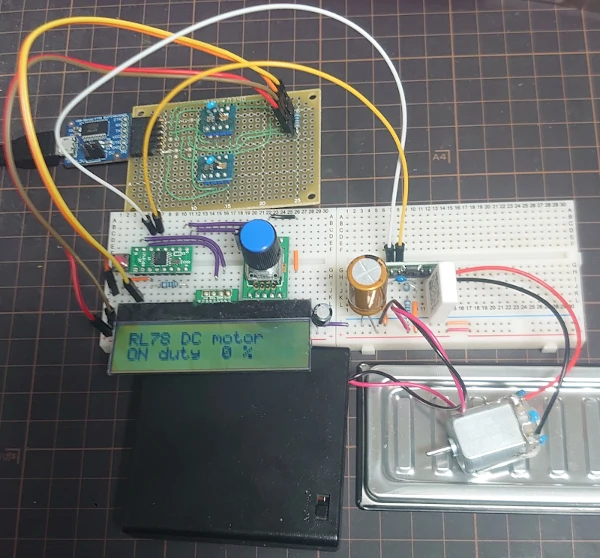

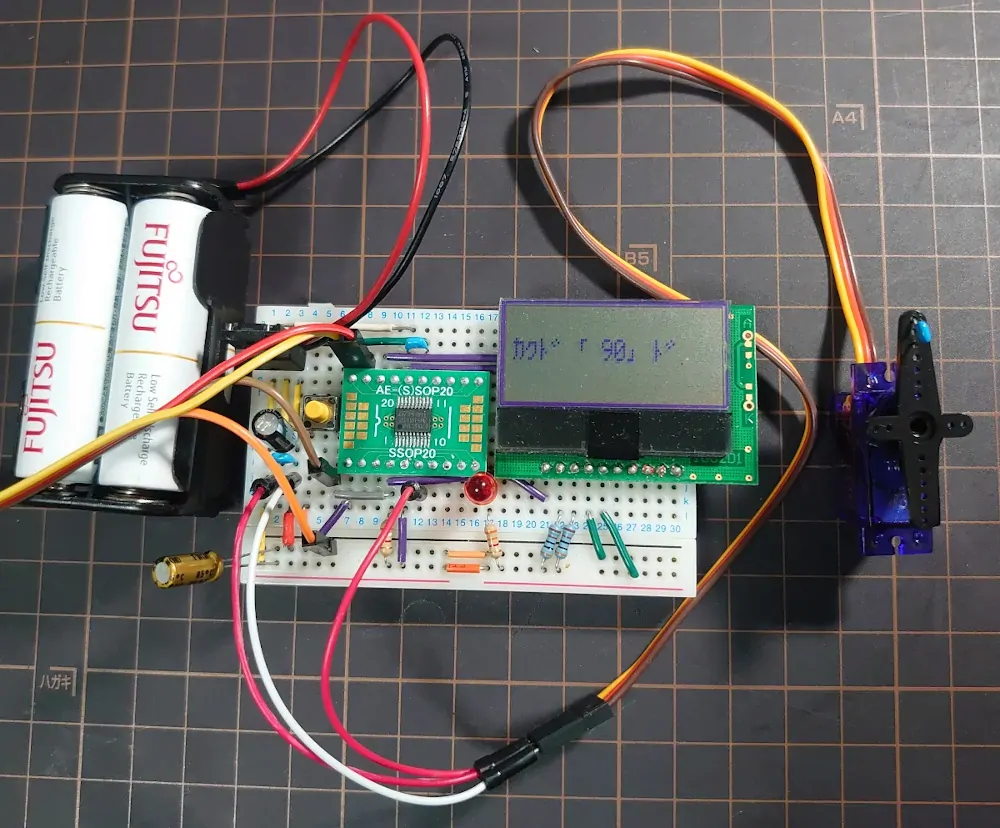

以前に STM32L010F4P6 マイコンで SG92R を動かしたが、同じことを R5F10Y47ASP マイコンでやってみる。 使うもの R5F10Y47ASP使用 RL78マイコンモジュール I2C接続小型キャラクタLCDモジュール(16 × 2行・3.3V/5V)ピッチ変換キット マイクロサーボ SG92R …

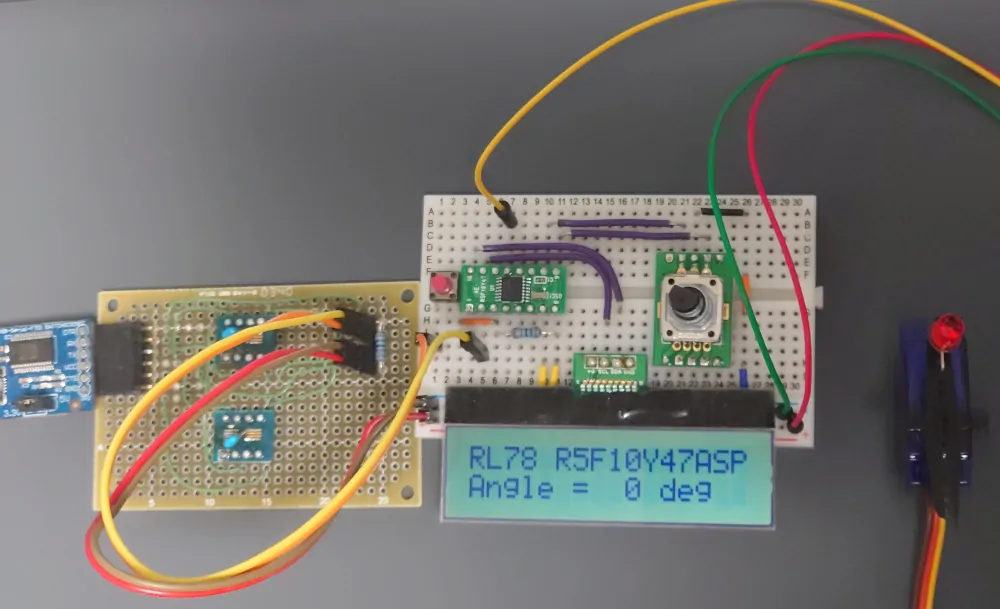

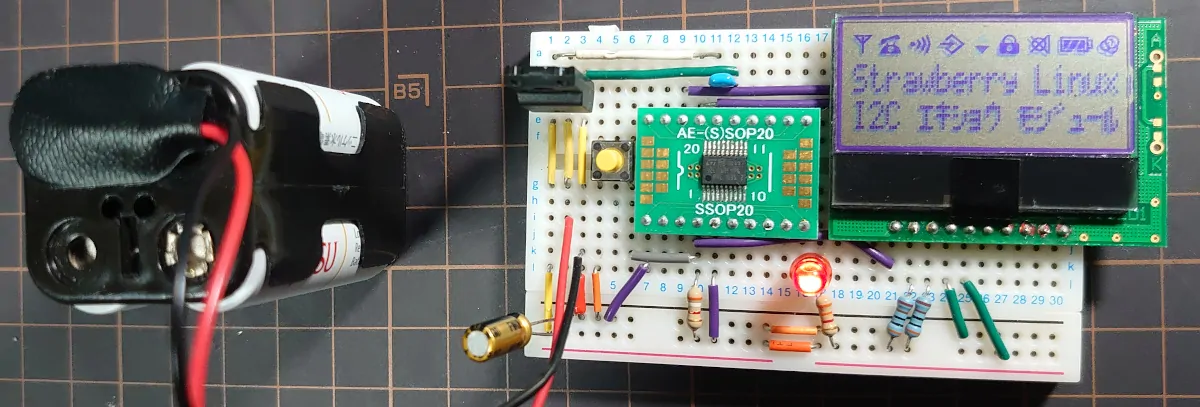

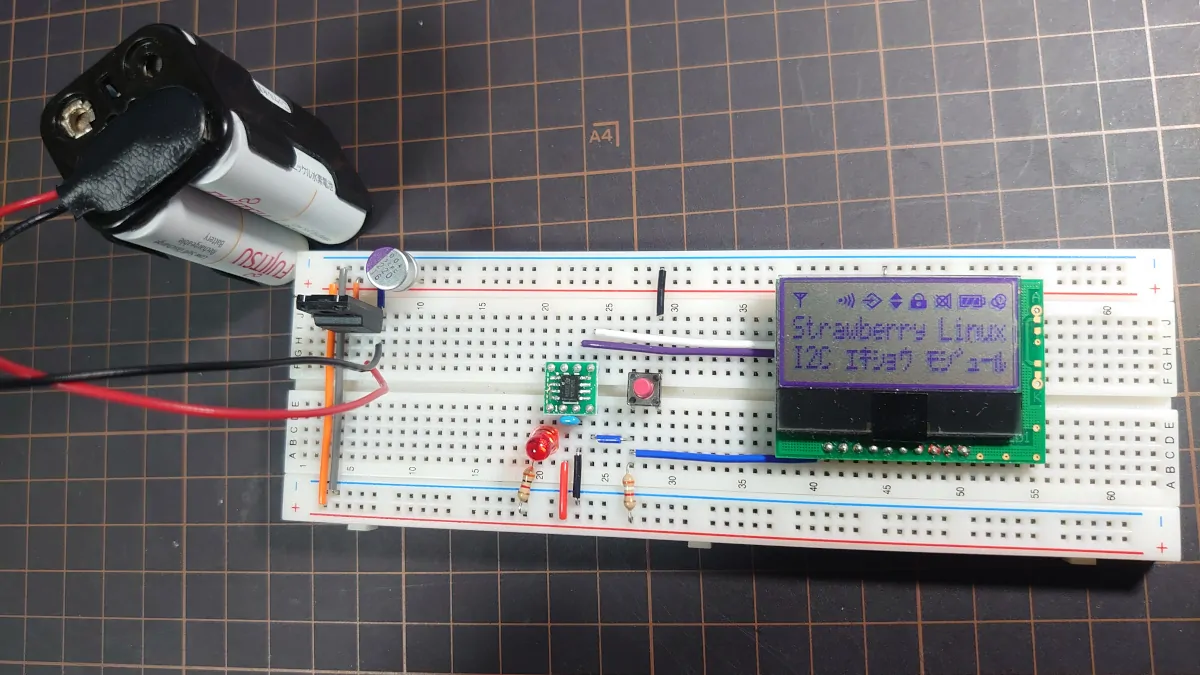

前回でシリアル・インタフェース IICA の使い方が分かったので、R5F10Y16ASP のシリアル・アレイ・ユニットを使った簡易 I2C 機能で同じことをしてみる。 使うもの RL78/G10 ファミリ R5F10Y16ASP I2C接続小型キャラクタLCDモジュール(16 × 2行・3.3V/5V) …

前回に続けて R5F10Y16ASP で Hello,World してみようとしたが、 10 ピン版はシリアル・アレイ・ユニットを使った簡易 I2C 機能なので、今回はシリアル・インタフェース IICA がある 16 ピン版の ルネサスエレクトロニクス製の秋月電子価格 130 円マイコンRL78/G10 シリー …

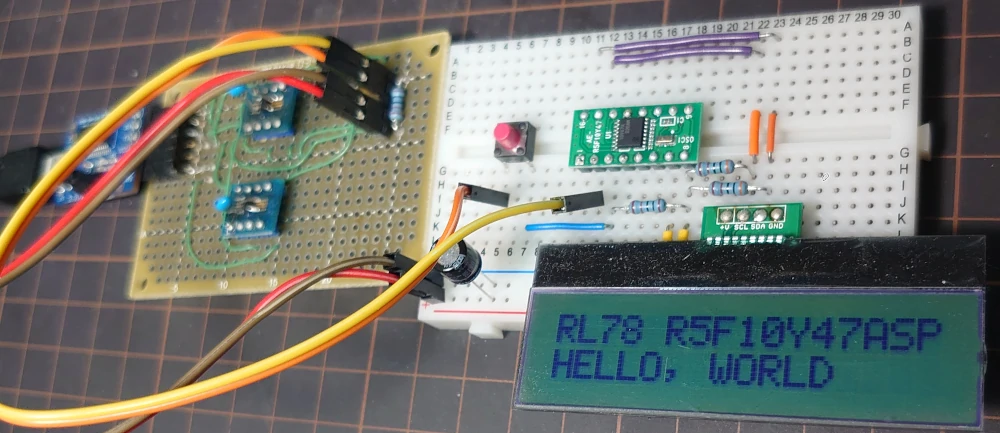

React とか TypeScript とかでアプリとかを作っているうちに 前に買ったとき 95 円だったお気に入りのSTM32L010F4P6が 200 円になっていた。 円安のせいだろうが、ここで文句を言ってもどうしようもないので 国産のたぶん熊本産のルネサスエレクトロニクス製 秋月電子価格 110 円マイコ …

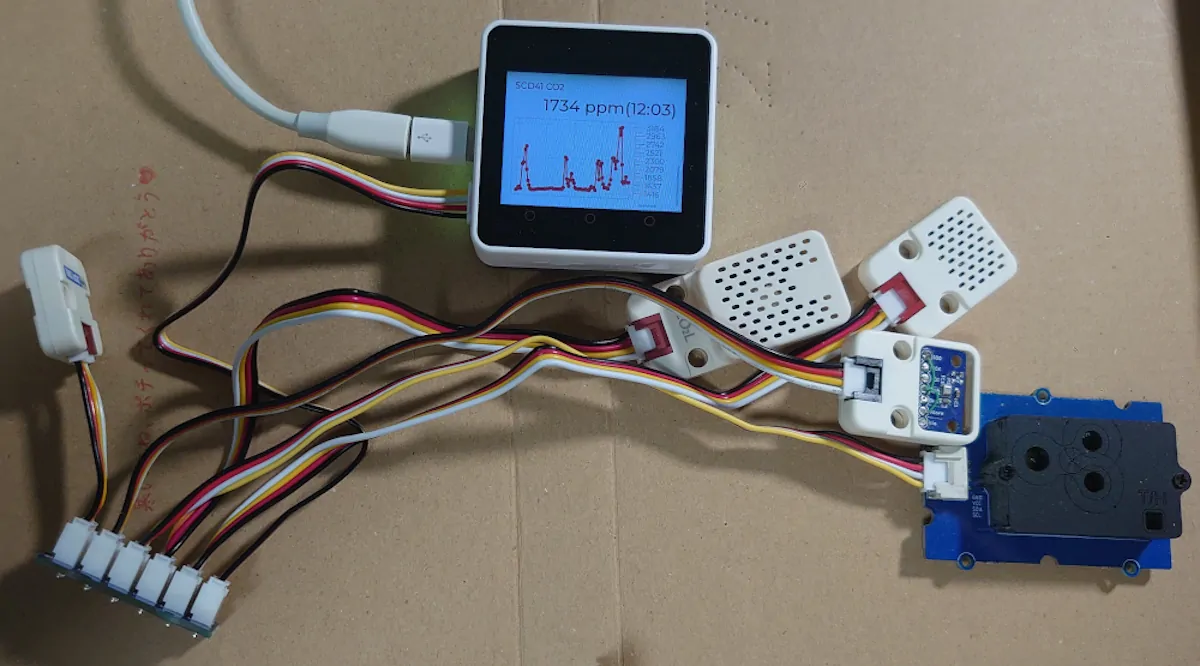

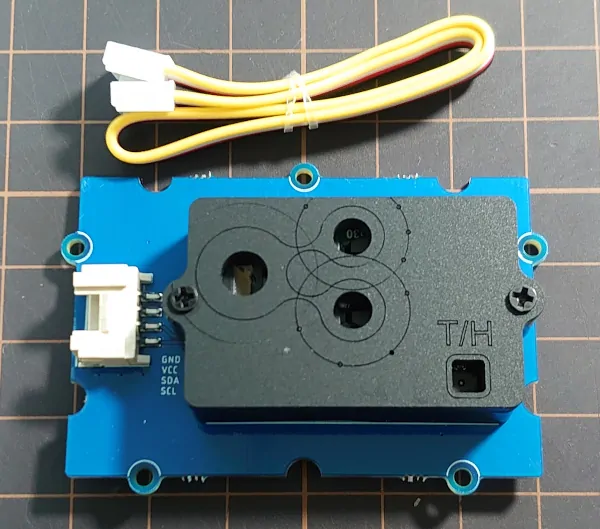

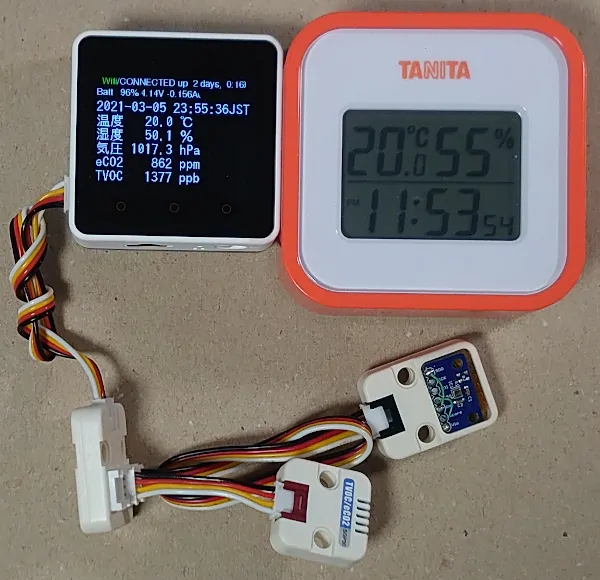

手持ちセンサー全部盛りの欲張りセットで測定値を Azure IoT に送信しようと思う。 そこで CO2 センサー(SCD30)を接続した M5Stack で測定値を記録して毎週の変化をグラフで見てみる。 のときに書いたソフトウェアを BME280 / SGP30 / SCD30 / ENV.III unit / …

すでにSCD30センサーでCO2測定しているがSCD41が気になったのでM5Stack用 温湿度CO2センサ(SCD41)を買ってみた。 あとM5Stack Core2 for AWS - ESP32 IoT開発キットとM5Stack用温湿度気圧センサユニット Ver.3(ENV Ⅲ)も。

スマートメーターのBルートについての話題はZennに投稿しました。 ROHM BP35A1 が引き出しに入っていたので M5StickC/Plus 用 Wi-SUN HAT キットを M5StickC とともに買ってみた。

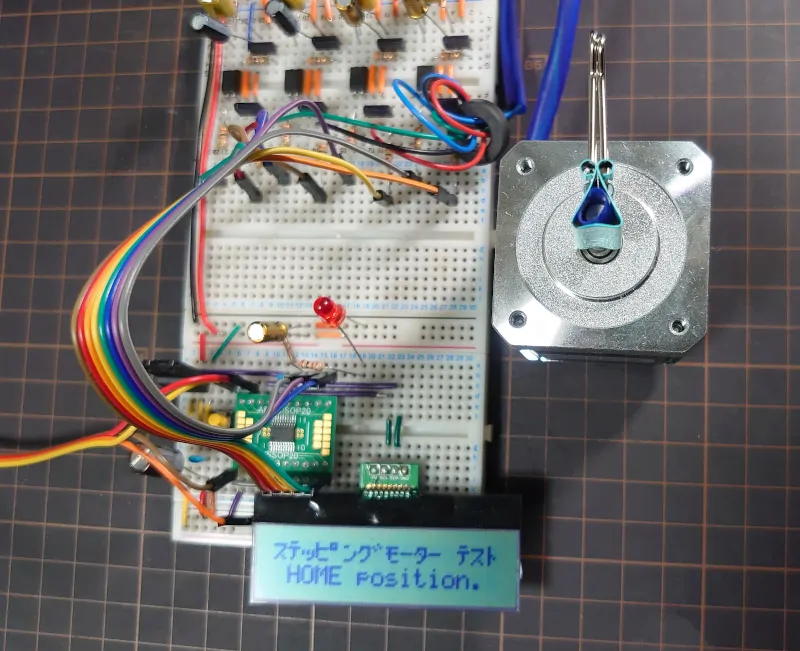

STM32 マイコン STM32L010F4P6 で バイポーラ ステッピングモーター ST-42BYH1004 を動かした。 (配線がばらけて見栄えが悪いのでチューブに入れました。)

前回の続き。 STM32マイコン STM32L010F4P6 で マイクロサーボ SG92R を動かした。 データシートを確認する STM32マイコン STM32L010F4P6のデータシートは前回と同じなので省略。 マイクロサーボSG92Rのデータシートそのものが見つからなかったので, マイクロサーボ9g SG-90 …

前回のSTM32G031J6M6マイコンと一緒に 32ビットマイコンが今なら95円。 ということで STM32マイコン STM32L010F4P6 を買ってみた。 これで ストロベリーリナックス I2C低電圧キャラクタ液晶モジュール(16x2行) を動かしてみる。

32ビットマイコンが今なら120円。 ということで STM32マイコン STM32G031J6M6 を買ってみた。 これで ストロベリーリナックス I2C低電圧キャラクタ液晶モジュール(16x2行) を動かしてみる。 ピンヘッダをつける 細ピンヘッダとDIP変換基板をはんだ付けする。

M5Stackの方は放置でいいので他のソフトウェアを書く気分になったから初めてAndroidアプリを作ってみることにする。 それそのままの名前のリポジトリをここにおいておく。 ほしい人は持っていって。

前回使った「TVOC/eCO2 ガスセンサユニット(SGP30)」の測定値が信用できなかったので, Grove - SCD30搭載 CO2・温湿度センサ(Arduino用)を買ってみた。

いろいろ買ってみた。(画像はSwitch Science様より) TVOC/eCO2 ガスセンサユニット(SGP30) M5GO Bottom2 - M5Stack Core2用バッテリーボトム

M5Stack Core2にBME280センサーを接続して温度/湿度/気圧の測定をしてみる。 使うもの M5Stack Core2 IoT開発キット M5Stack用ミニプロトユニット BME280搭載 温湿度・気圧センサモジュール BME280モジュールの仕様を確認する BME280モジュールの電源電圧はDC …

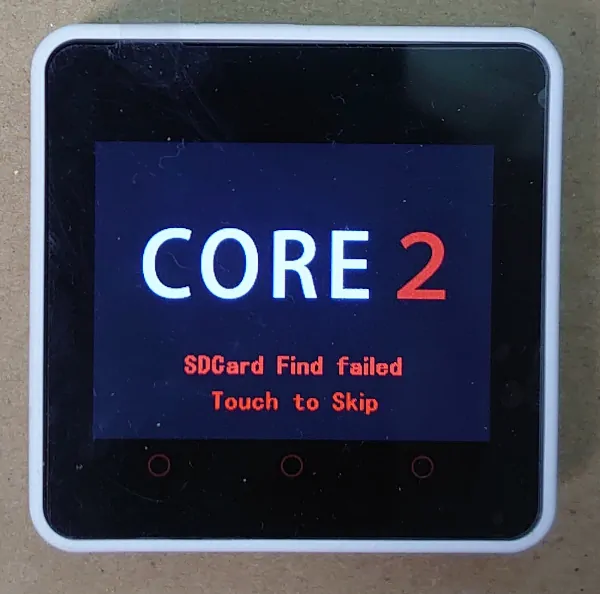

何に使うかは決めていないけれどM5Stack Core2 IoT開発キットを買ってみた。 スイッチをいれるとすでにアプリが入っていた。 なんかすごい。

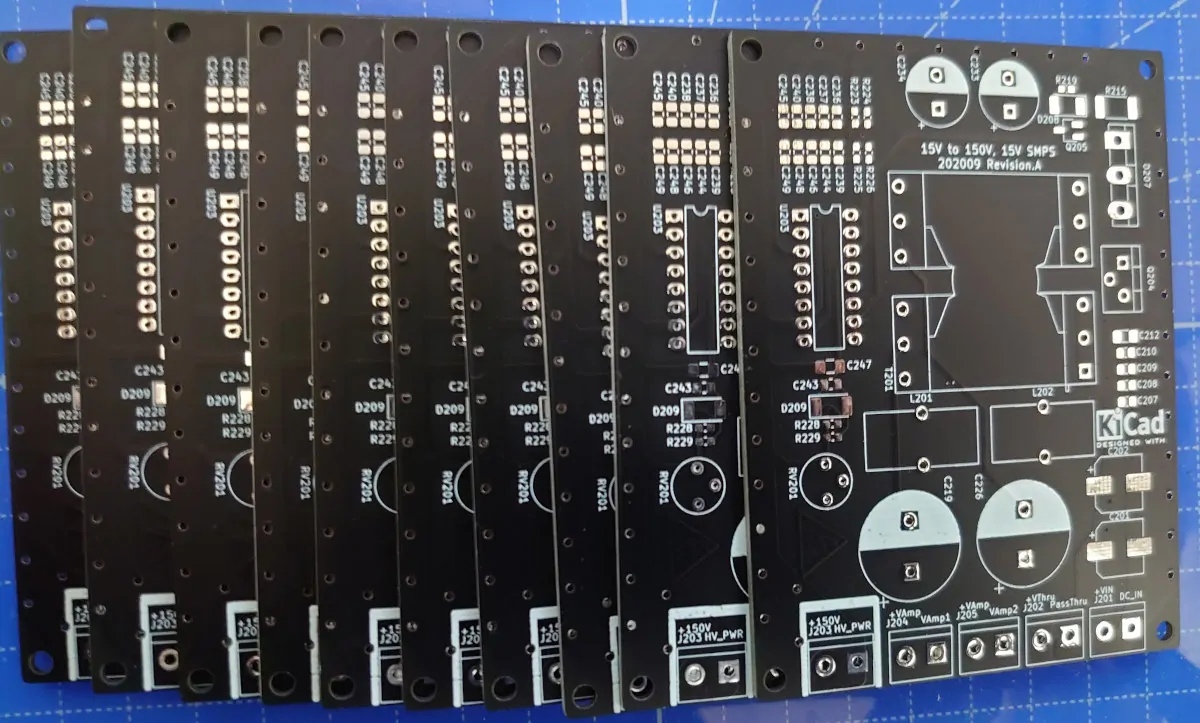

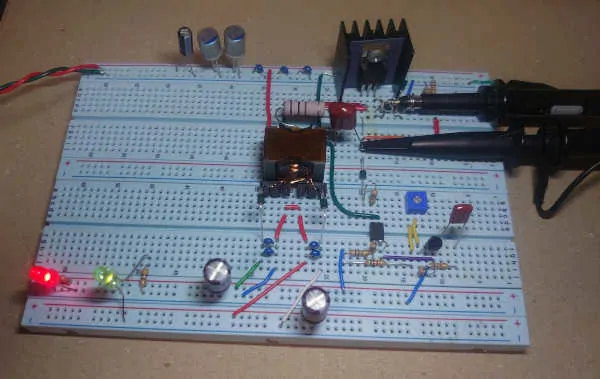

入力はACアダプタによる 15V 高圧出力側 +149.8V アンプ用出力1 +14.90V アンプ用出力2 +14.92V まあ設計通りの性能がでているんじゃないかな。。。

前回設計してブレッドボードで実験した回路をJLCPCBに発注してみた。 そのままにしておくとブレッドボードが溶けだして危ないからね。 KiCadでレイアウト 基板の大きさは秋月電子B基板(72.0mm × 95.0mm)と同一にすることにして, KiCadでPCBレイアウトをかいてみる。

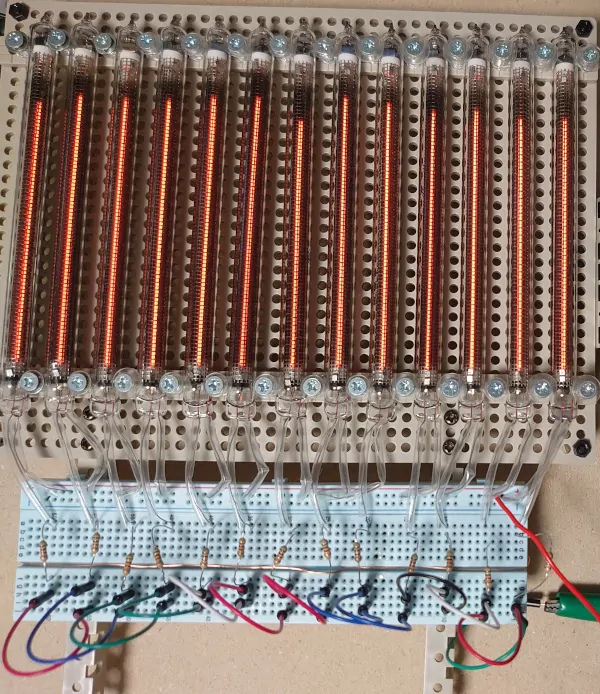

「巨人版ヘッドホンアンプ」を使うために必要にせまられて+15Vから-15Vを作る反転コンバータを設計してたところに オーディオスペアナを作るつもりでずいぶん前にebayで買っていた バーグラフネオン管 in-9 が到着した。

自分専用のソフトウェアなので放置していたら, GitHubより Security alert がやってきたので少々手直しを。 赤外線リモコン信号の解析アプリケーション のラズパイで動いているバックエンド(サーバサイドか?)のお話。 このソフトウェアの使い方はリポジトリを見てもわからないだろうから書いておく。 とはいえこ …

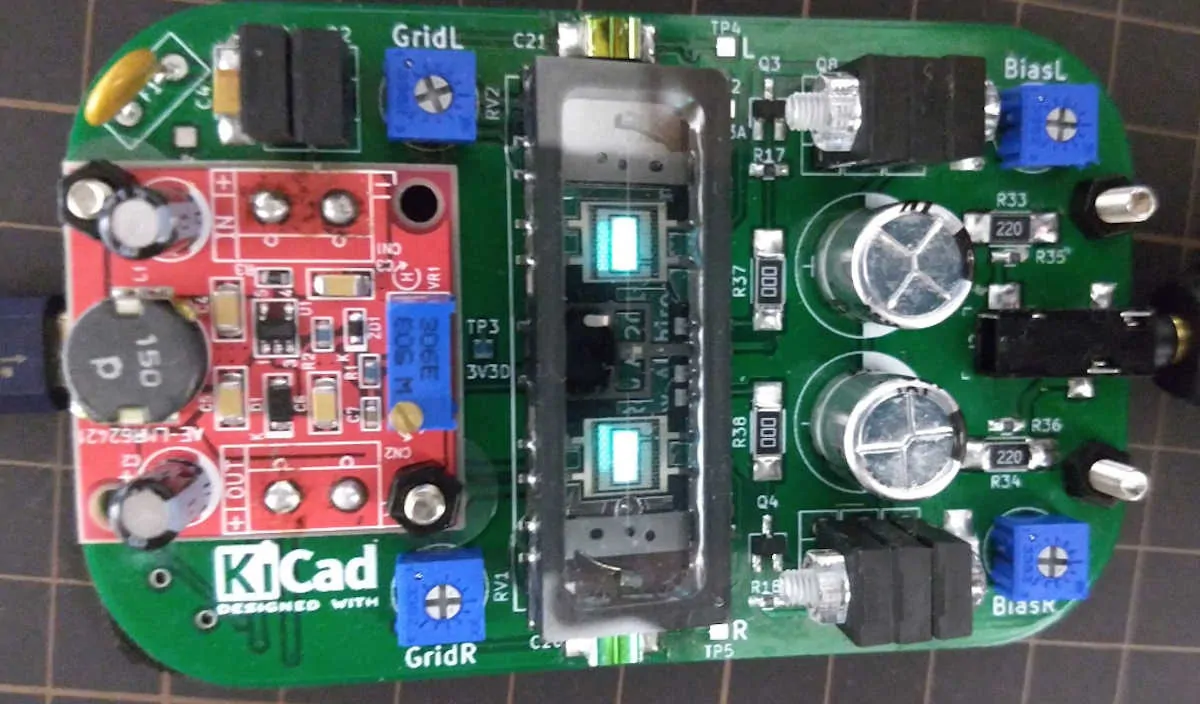

以前から気になっていたaitendoの巨人版ヘッドホンアンプキット1を買ったので組み立ててみた。 巨人版ヘッドホンアンプキット1 詳細マニュアルがついていないので基板シルクと部品配置図面を見ながら作成できる方にお勧め

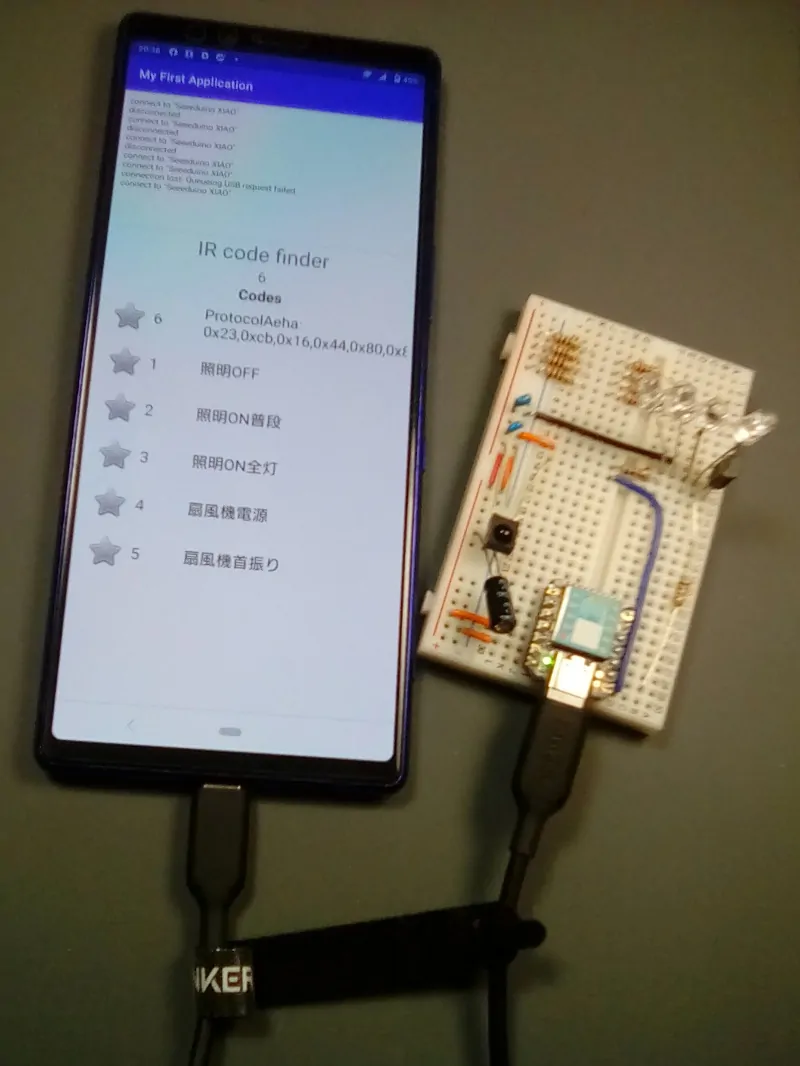

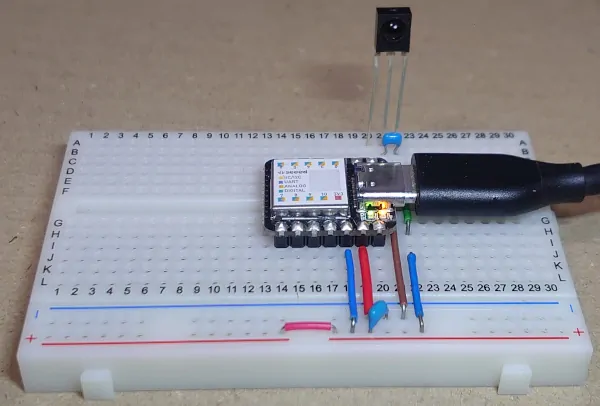

ダイキンエアコンのリモコン信号を解析してみた。 赤外線リモコン信号受信用ハードウェア 前にしたようにラズパイを使ってもよいが, 今回はこれ「Seeeduino XIAO」を使ってみることにする。 スイッチサイエンス https://www.switch-science.com/catalog/6335/ …

単電源入力, 正負両電源出力のDCDCコンバータを自作しようかと考えて 入力電圧: 5V(USB) 出力電圧: +15V, -15V のDCDCコンバータを実験してみた。 このDCDCコンバータのトランス設計は 電源設計の技術情報サイトのTechWeb1の絶縁型フライバックコンバータ回路設計2を参考にしました。

stm32 nucleo board(NUCLEO-F302R8)で「有機ELキャラクタディスプレイモジュール 20×2行 黄色」にHello Worldを表示してみました。

stm32 nucleo board(NUCLEO-F302R8)で「HiLetgo® 2.8 “TFT LCDディスプレイ タッチパネル SPIシリアル240 * 320 ILI9341 5V / 3.3V STM32」にHello Worldを表示してみました。

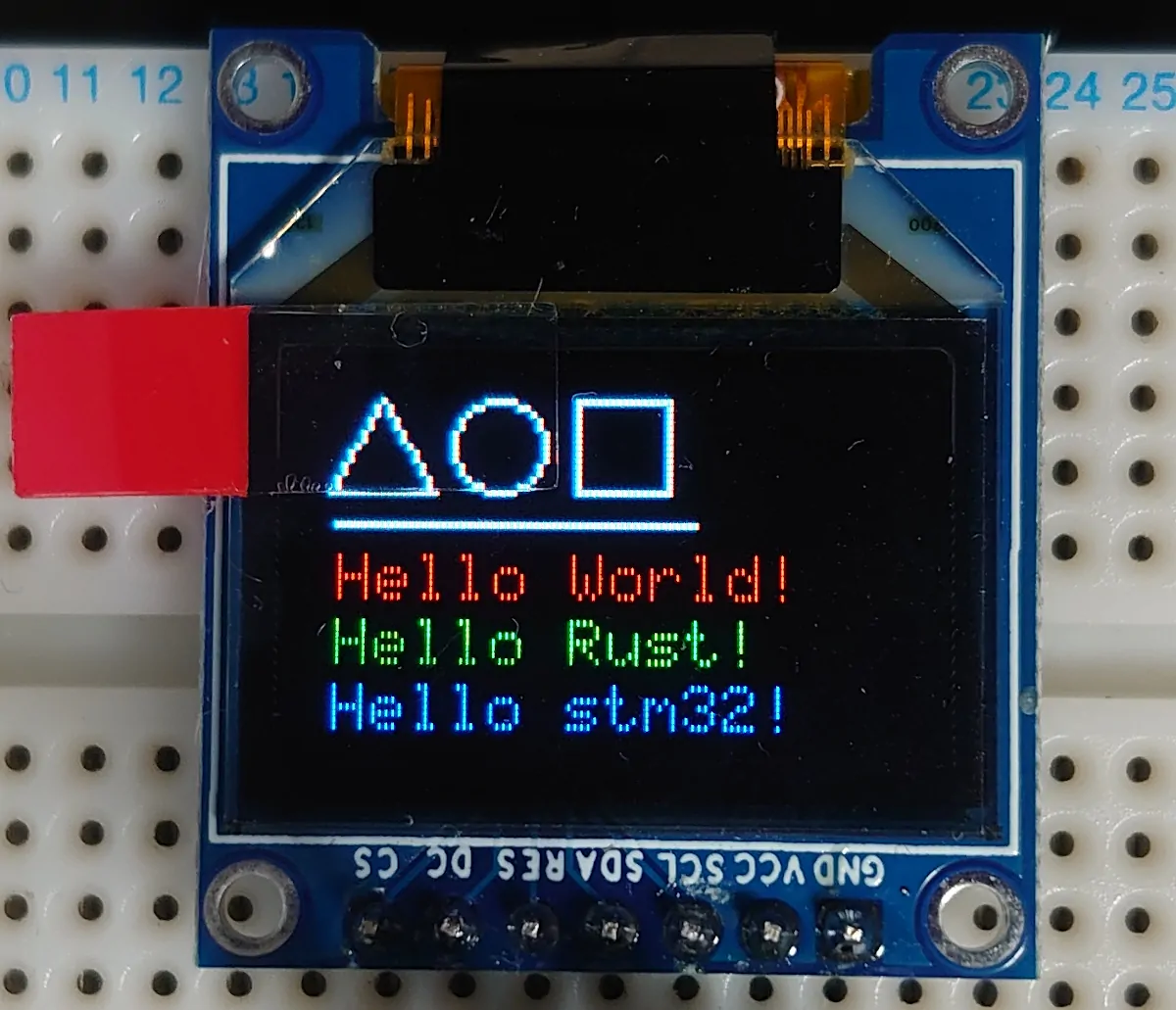

stm32 nucleo board(NUCLEO-F302R8)で0.95″ 有機ELディスプレイにHello Worldを表示してみました。 用意する物 STM32 Nucleo-64 development board with STM32F302R8 MCU NUCLEO-F302R8 - …

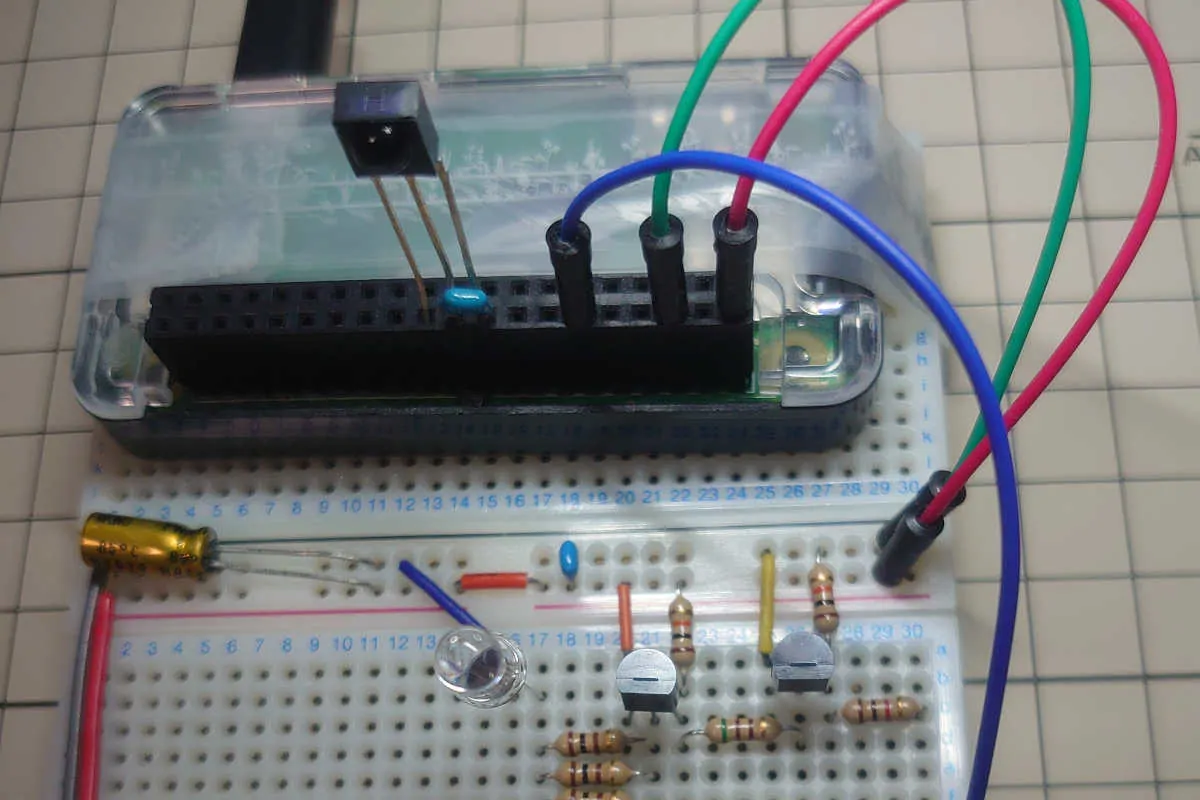

赤外線リモコン信号の解析アプリケーションのページはなぜかよく見られているようなので, そのページで解析していたリモコン信号を手に入れるデバイスを作ってみようかと思う。 注意 注意 : あくまで実験が目的です。 今回活用する部品は今までの余り物を探して使います。

前回作った基板はKiCadバージョン4. 最近KiCadバージョン5にアップデートしたので, バージョン5を使ってなんか作ります。(今回もアンプなんですが)

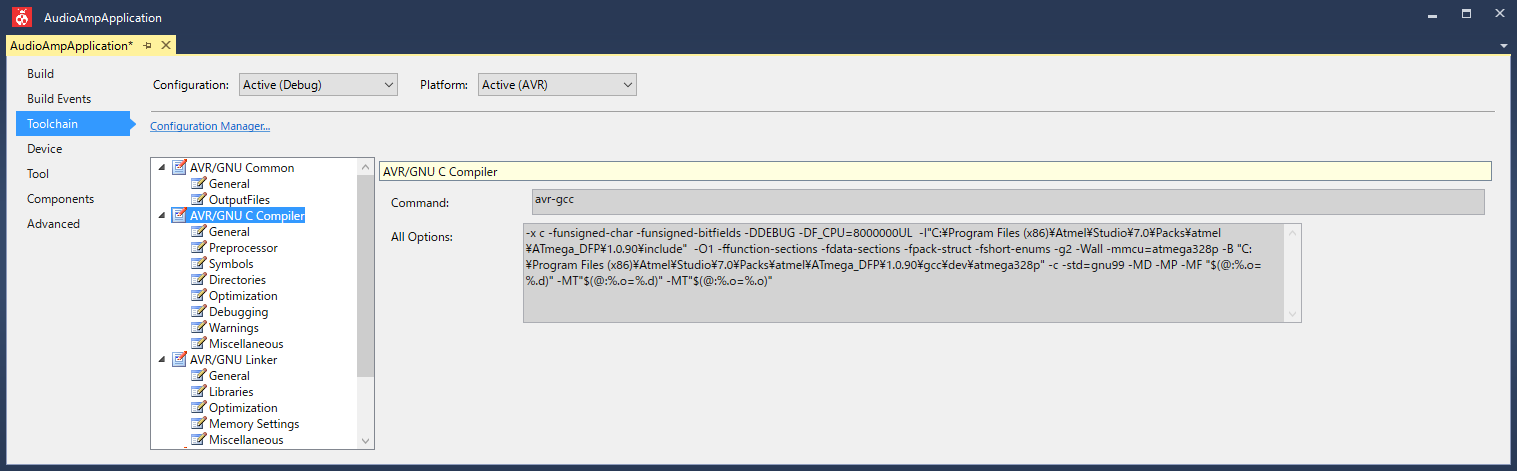

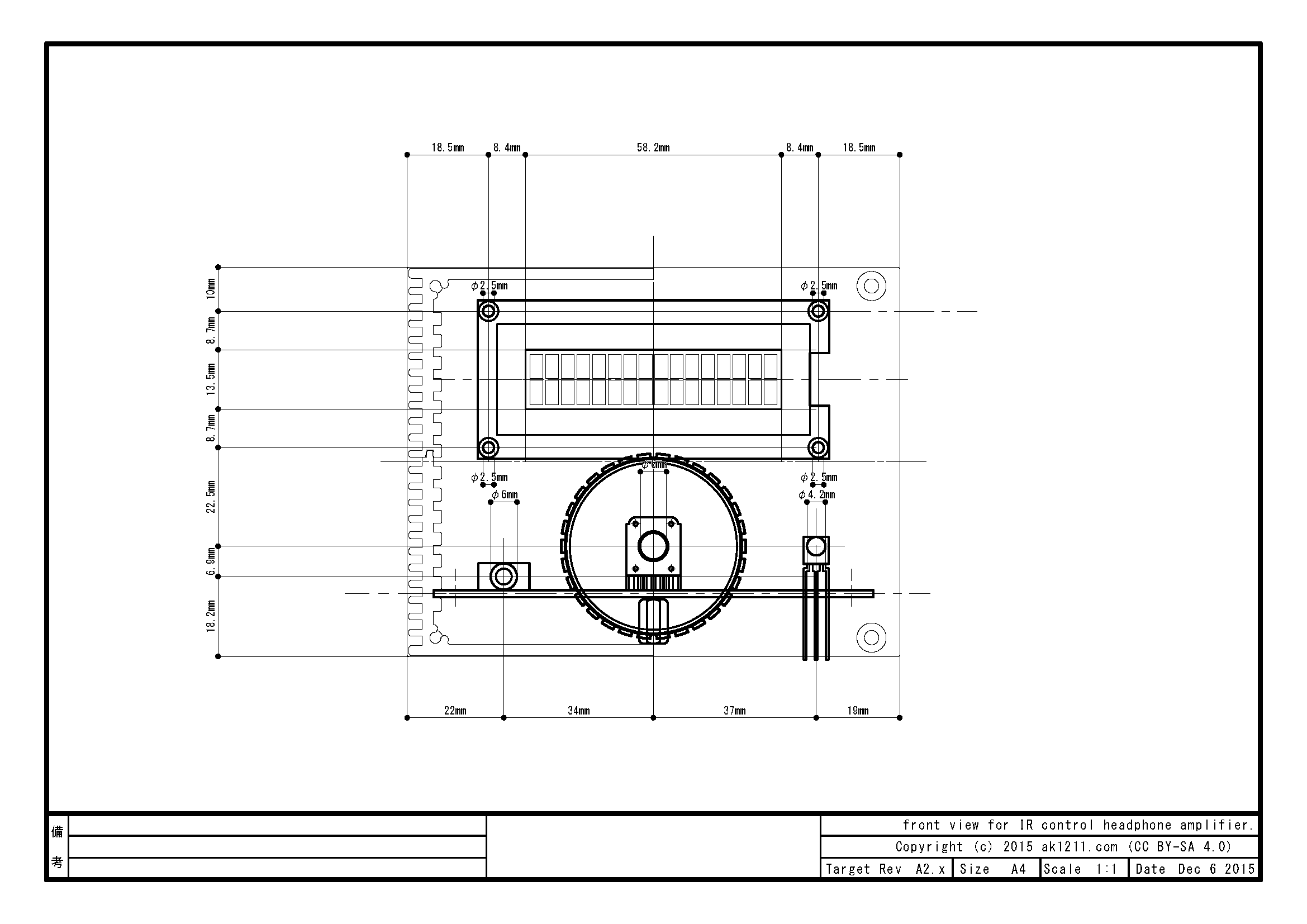

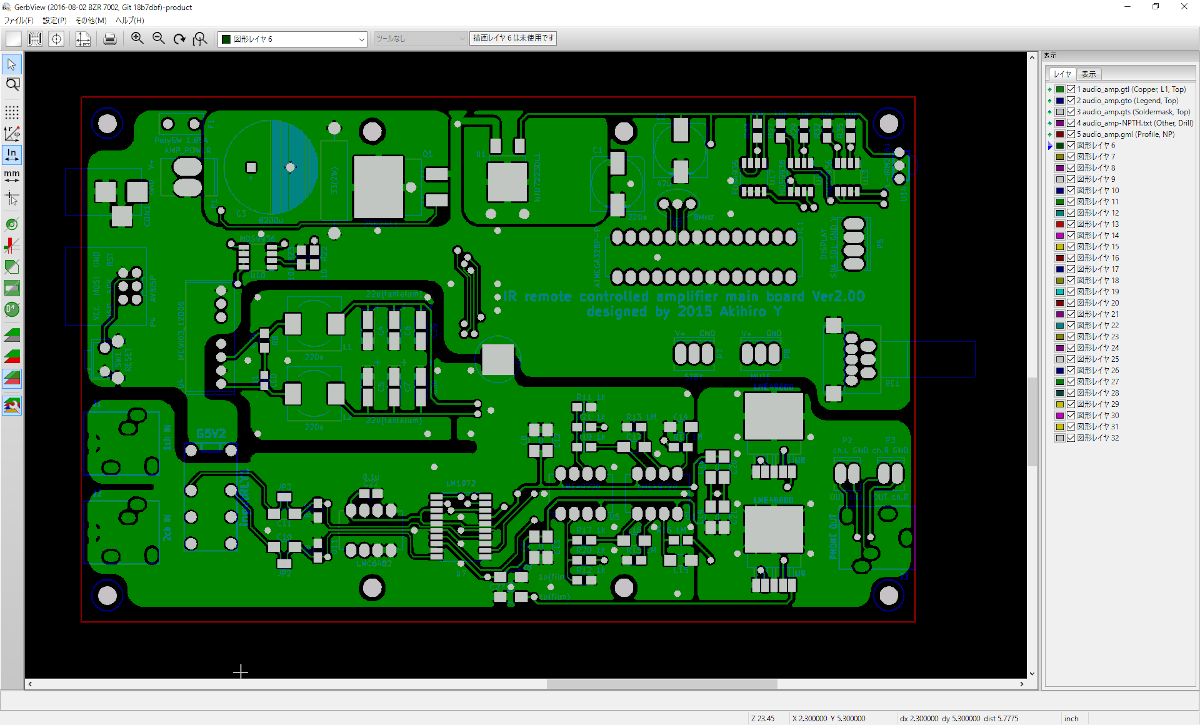

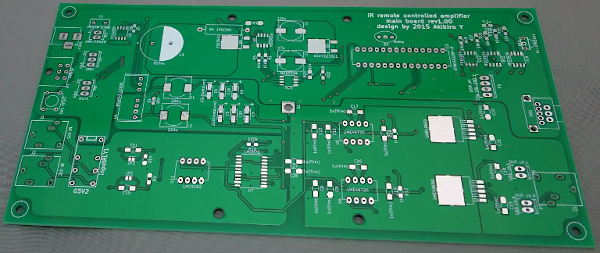

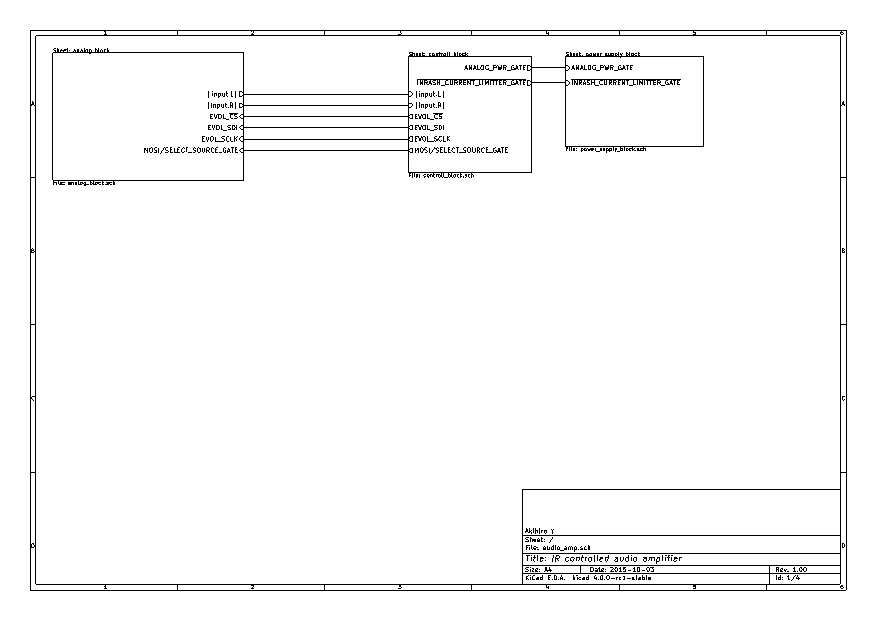

ここで説明している設計の基板を発注するまで。 設計に使ったEDA CadはKiCad BZR4022版です。 説明用KiCadプロジェクトをGitHubからダウンロード https://github.com/ak1211/IR-control-amp このリポジトリをダウンロードする。

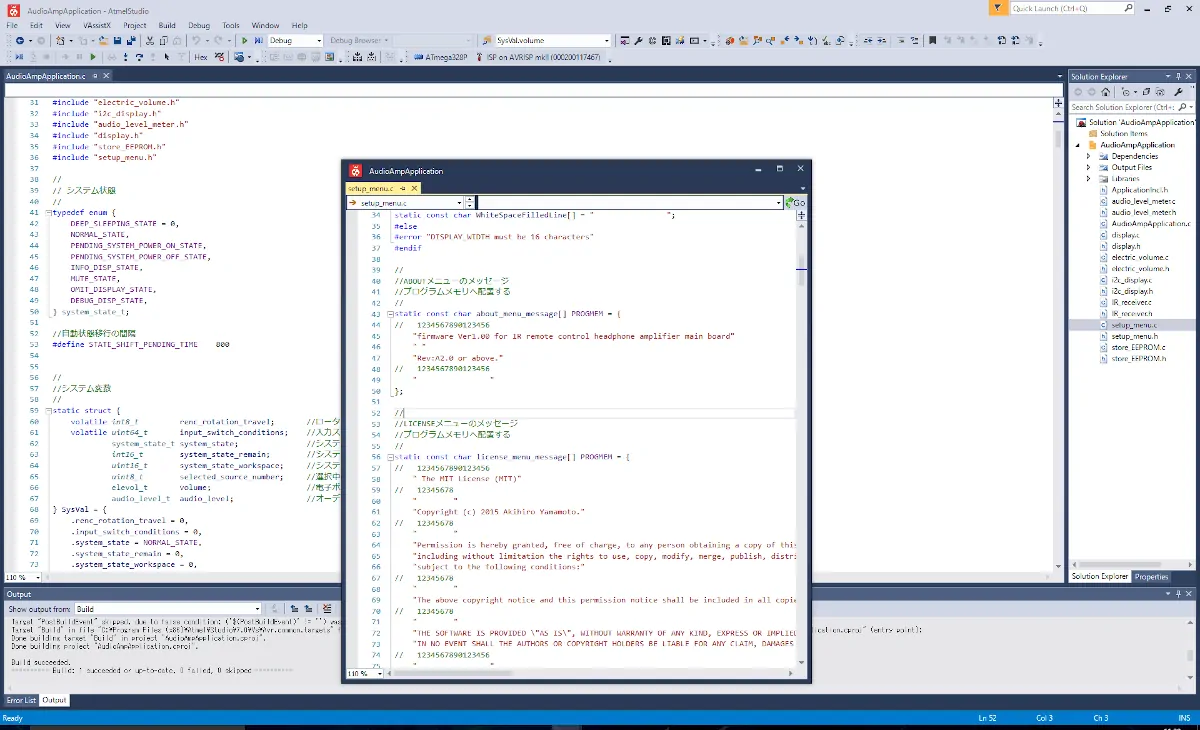

IR-control-ampソフトウェア このソフトウェア一式はGitHubで公開しています。 IR-control-ampソフトウェア 電源ONからOFFまでの動作を動画にしてみました この機能はスリープからの復帰(ON)とスリープへの移行(OFF)で実現している。(この目的で Atmega328 …

RC直列回路の回路方程式 コンデンサーに蓄えられる電荷を $q(t)$ として $$ E = Ri(t) + \frac{q(t)}{C} \tag1 $$ $$ i(t) + \frac{dq(t)}{dt} \tag2 $$ (1), (2)式を $ q(0) = 0, \mathcal{L} q(t) = …

最低限必要な機能 ボリューム初期値の登録 システム電源OFFはAVRのスリープモードなのでSRAM内に記憶されているのですが,電源断後の初期ボリュームはEEPROMに保存しておいたものを使います。 このメニューではその値を登録します。 電源リモコンコードの登録 受信したコードをEEPROMに保存します。 音量リモコン …

ADCに入力する電圧 アンプをDC(Direct - Coupled)構成で設計した。 その構成では入力オーディオ電圧は正負に振れるので, 入力電圧を絶対値回路に通してAVR内蔵10bit-ADCに入力します。 この回路の最大入力電圧 Vm の実効値は VADC が3.3Vなので

ATmega328P内蔵のTWI(I2C)を使って「有機ELキャラクタディスプレイモジュール 16×2行 黄色」SO1602AWYB-UC-WB-U に文字を表示させた。

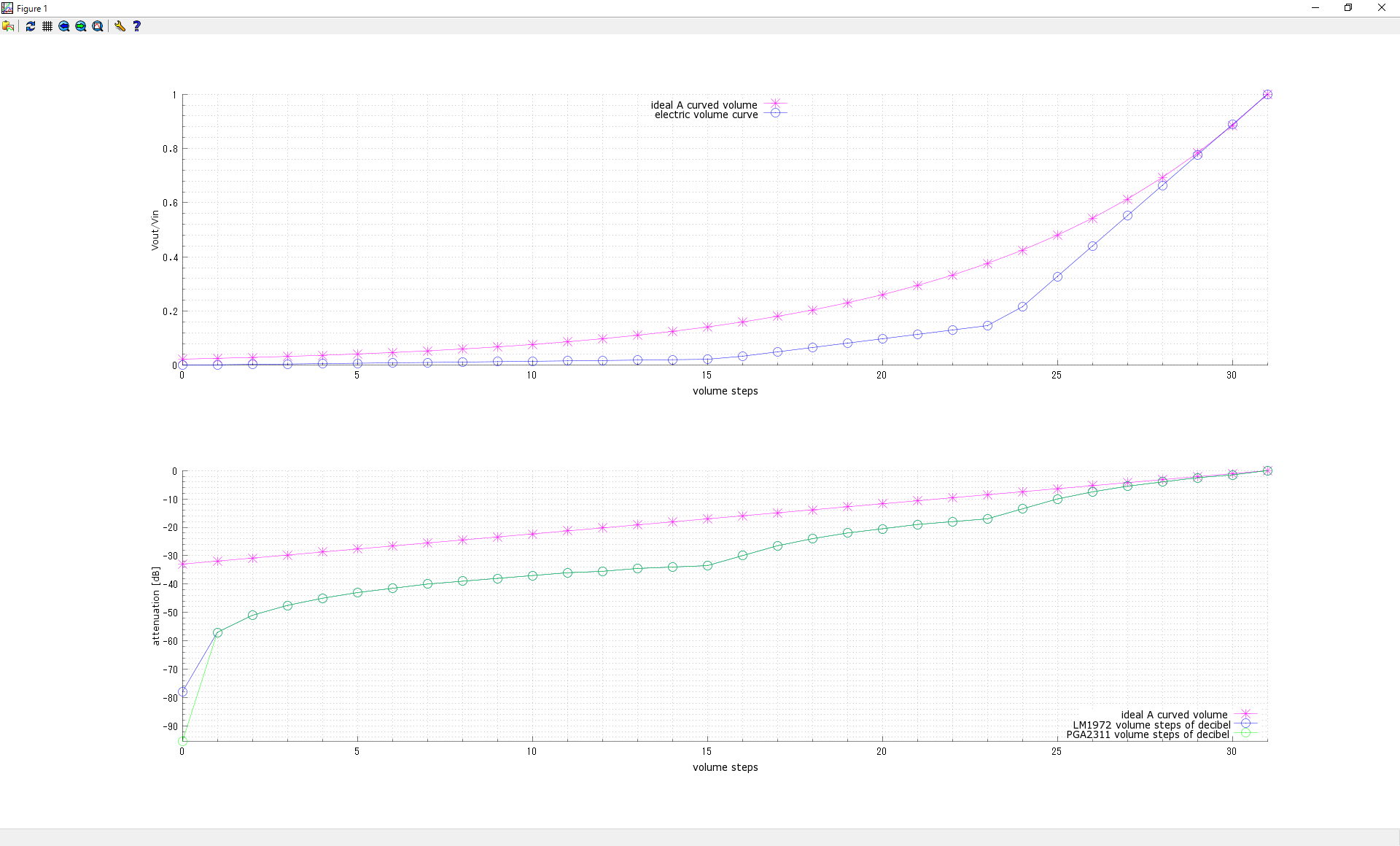

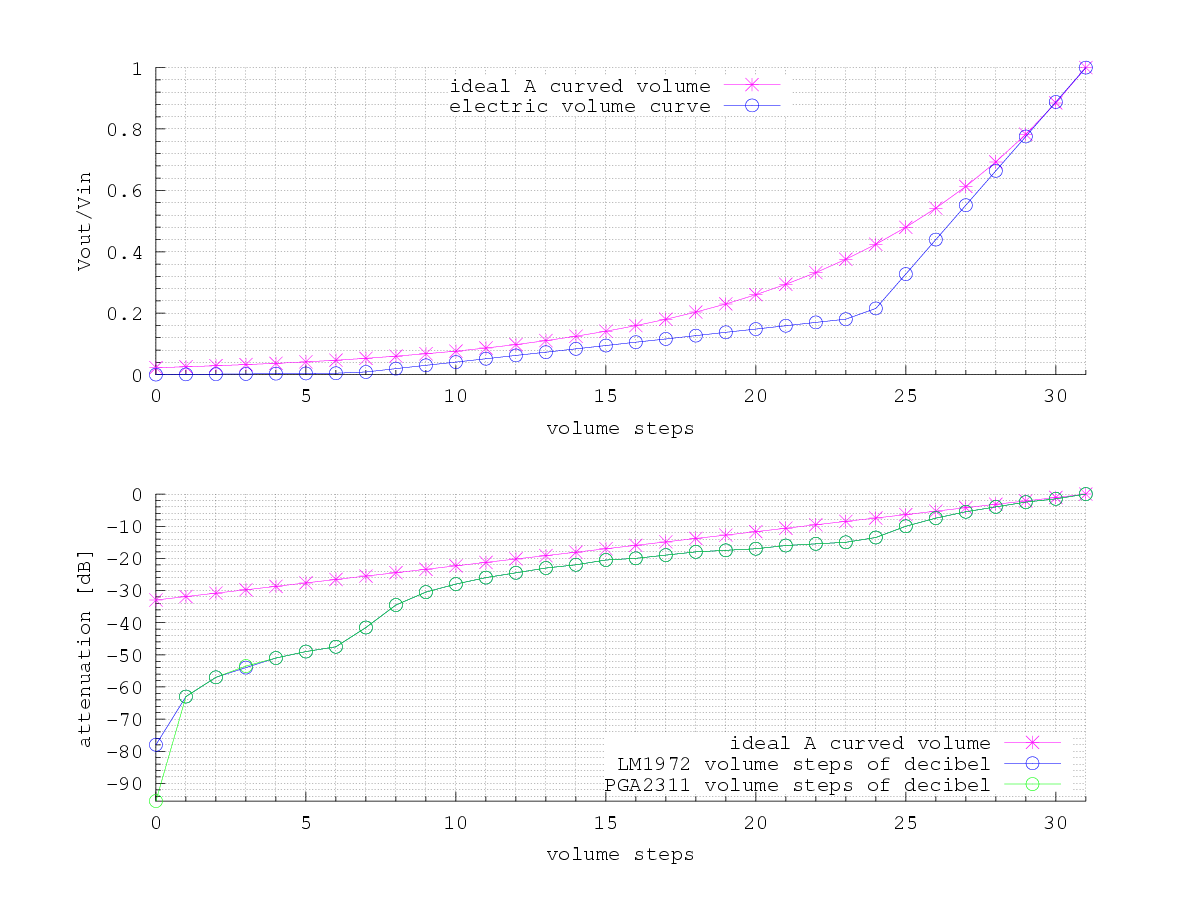

ボリューム(POT)の減衰曲線 目標とするボリュームの減衰曲線は ALPS RK27 ボリュームの A(15A)曲線(ボリューム50%位置で出力は入力の15%, 指数変化)を参考にします。 見た感じ3つの直線でできているので, ボリュームの減衰曲線も3つの直線で作ることにした。 ALPS RK27ボリュー …

基板エディタで頑張って線を引いてガーバーファイルを出力してから スイッチサイエンスPCB(β期間中)に 緑色レジスト 2層 5枚 100mm × 200mm 板厚 1.6mm 鉛フリー半田レベラー この内容で送料込み8,192円で2015年10月4日に発注した。 この間にソフトウェアを書きながら過ごす。

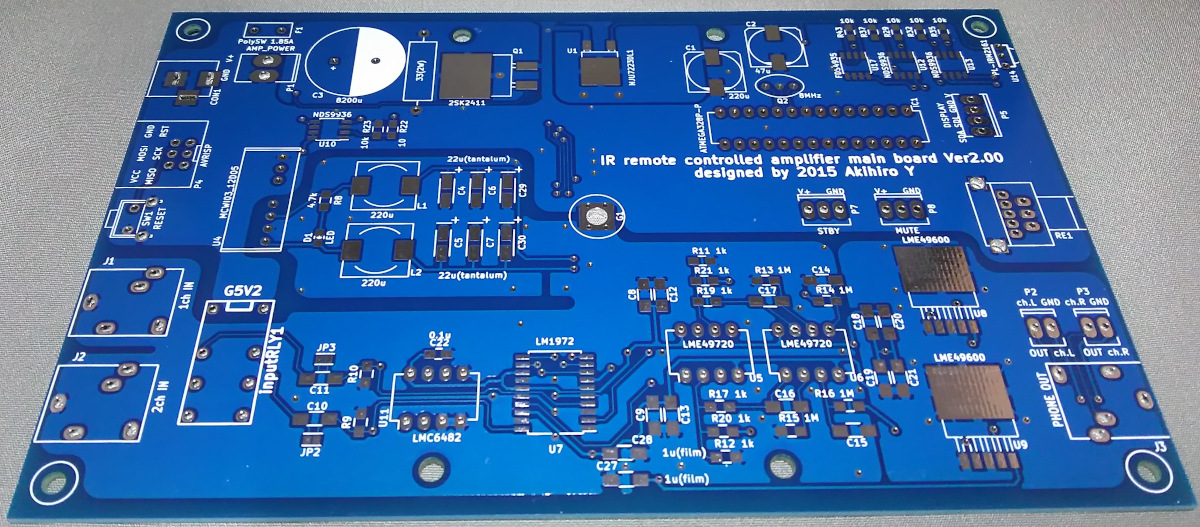

この設計したハードウエアとこの後に作ったソフトウェアを組み込んで完成したアンプの動作です。 実現したい機能 ステレオ電子ボリューム 電子ボリュームが製作の動機 電子ボリュームの設定値は電源OFFでも忘れないこと ステレオ電子ボリュームICはNational Semiconductor LM1972を使う

ユーザとのインターフェースは本体ではロータリーエンコーダとそのスイッチ, 登録/使用できるリモコンはNECフォーマットのリモコンです。 通常モード OFF状態の時

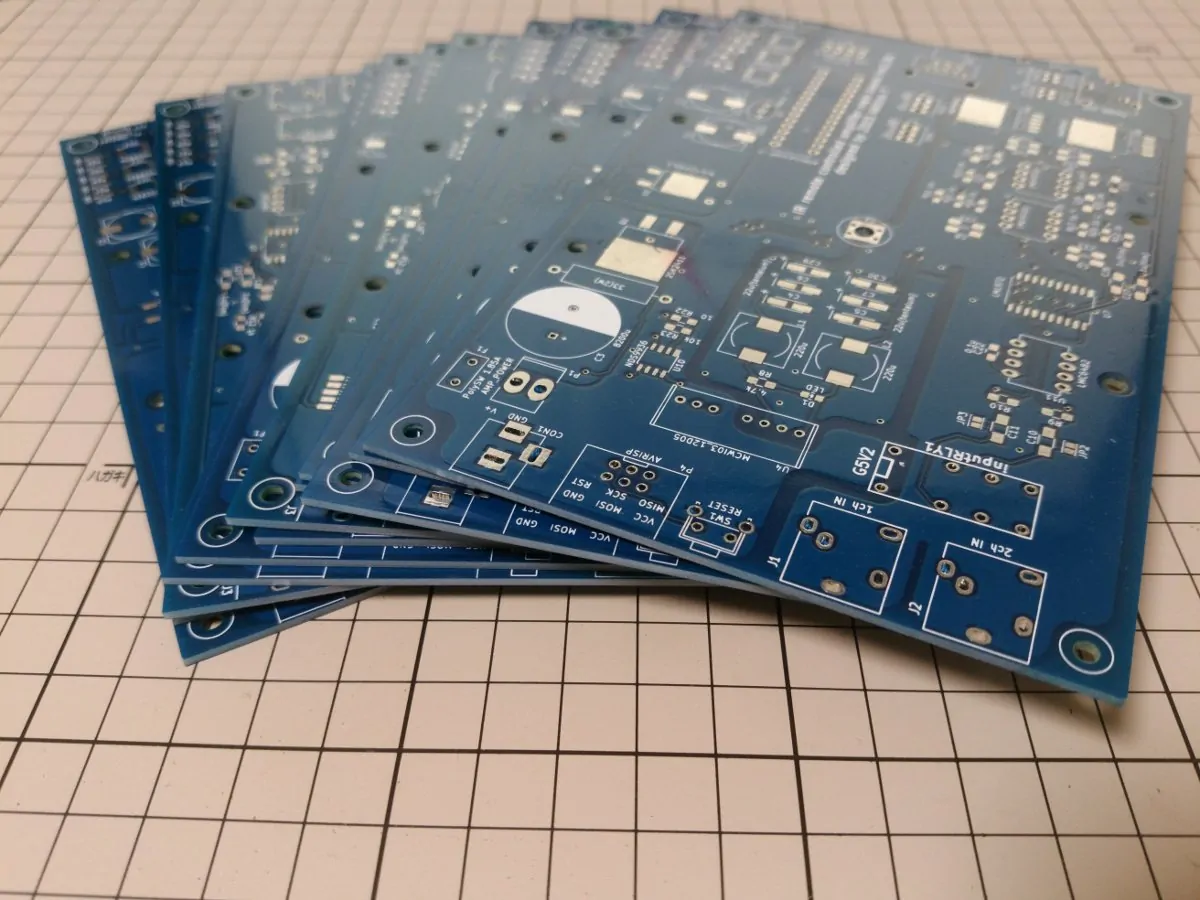

11/27日にElecrowより基板が届いた。 青色基板がかっこいい。 あと10枚発注で14枚届いた。4枚お得 シルクもばっちり

やり直し。 予算の関係上、可能な限り小さくする。 検討の結果、ケースはAWA12-7-17SSにして 基板サイズ10cm×16cmで行く。 青レジストがかっこよさげなので

やらかしてもた。 このつもりで適当にフットプリントを選んだのがこちら ピン配列が意図したものとちがーう。 これあかんやつや 他にも間違いがあるし。

以前発注していた基板が届いた。 2015/10/4日に注文受付、支払い確認メール 2015/10/21日に発送メールまで 2週間半ほどで到着。

スイッチサイエンスPCBがβテスト期間中で安かったので こんなので 発注してみた。 図面PDF さてどんな物ができるかな

電子工作キットはたくさん作ったことがあるけど、1から設計するのは初めてなので、しんどかった。 部品のデータシートとかに載っている回路図をほぼそのまま流用。 あとKiCADっていうCADを今回初めて使ったけど、何とか形になったと思う。

電子ボリュームについて調べてみた。 今まで使っていたボリュームはALPS RK271 抵抗変化特性は15Aカーブ、0%~100%まで30段階なので 設計する電子ボリュームは32段階とする。 32段階の設定値テーブルを作るためにGNU Octaveに計算させてみた。

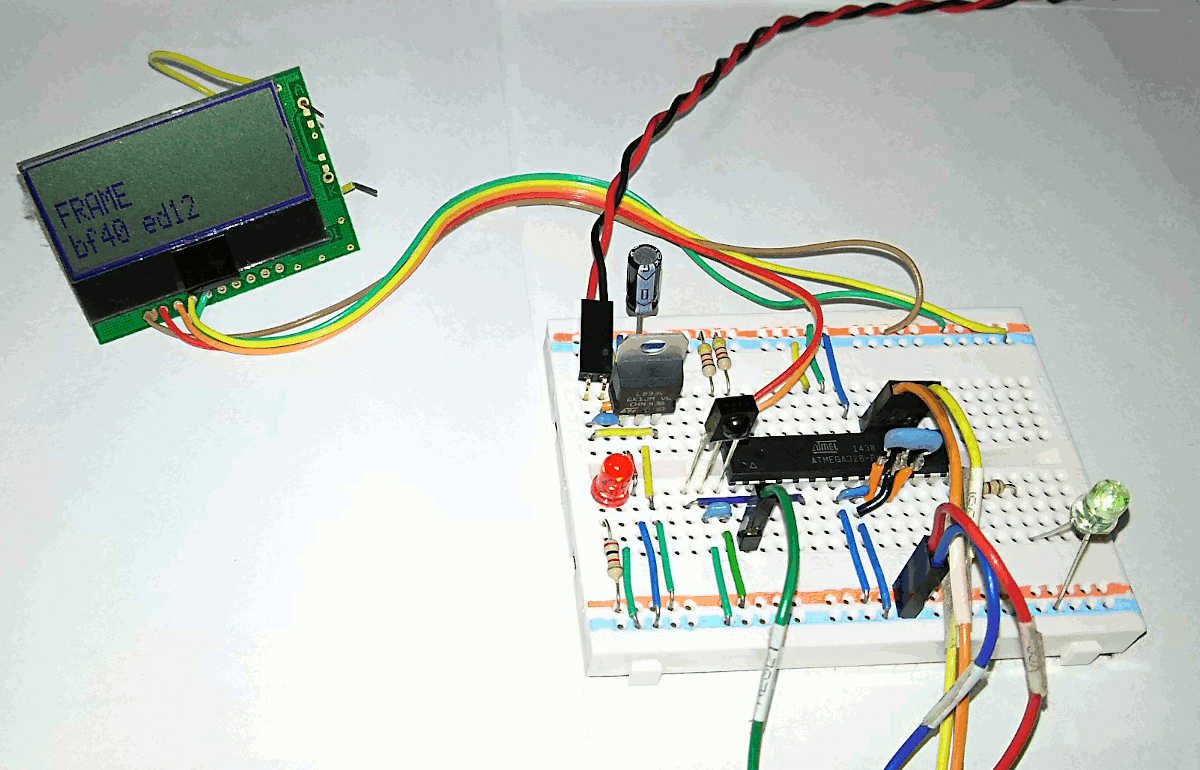

東芝リモコンの電源ボタンを読ませたところ カスタムコードbf40は東芝 ed(1110 1101)は電源ボタン 12(0001 0010)はビット反転 リモコン音量+

東芝のHDDレコーダーリモコンにはテレビ操作用のボタンがついているのでそれを使ってアンプを操作したい。 これはNECフォーマットリモコン信号なので

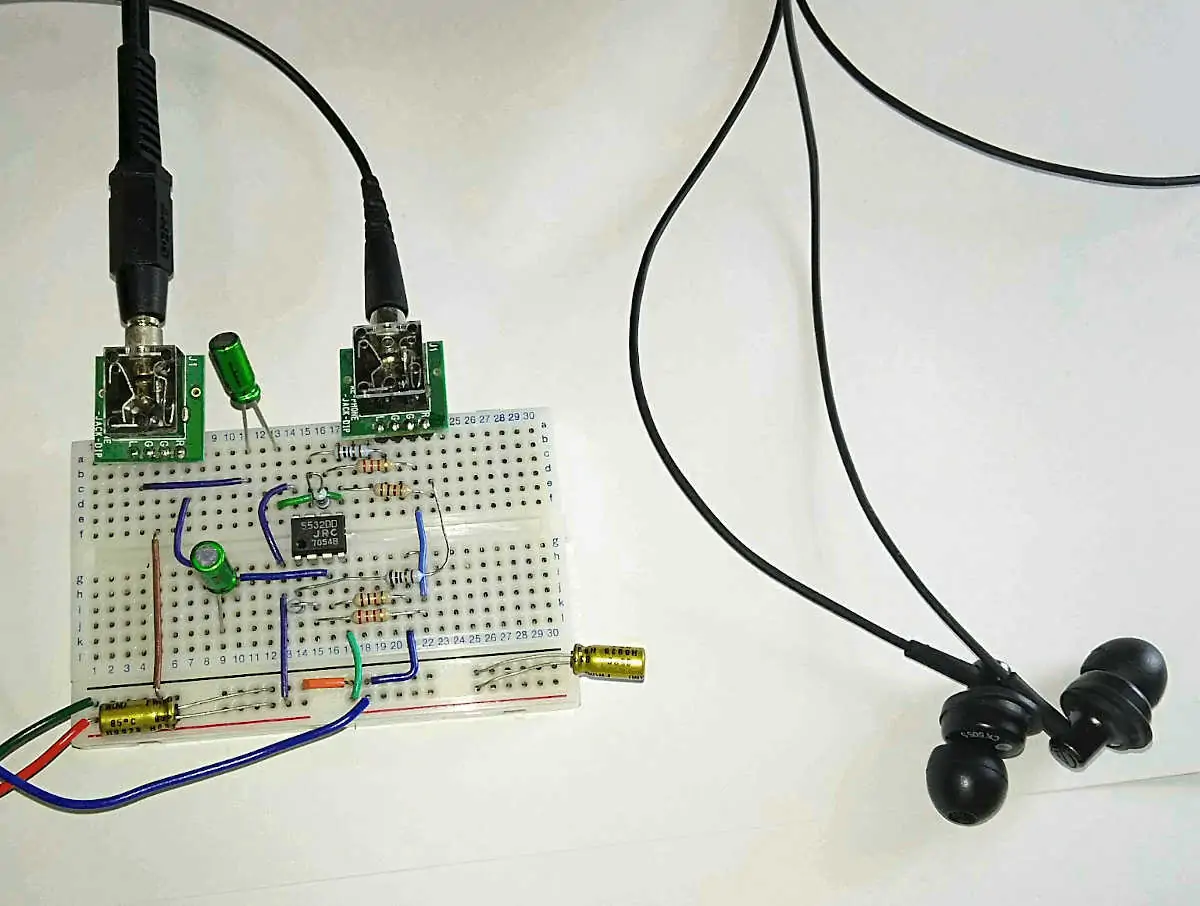

小ネタとしてヘッドホンアンプをブレッドボード上で動かしてみた。 オペアンプ1個でそれなりの音が出るなんて感動です。

キーワードを入力して記事を検索